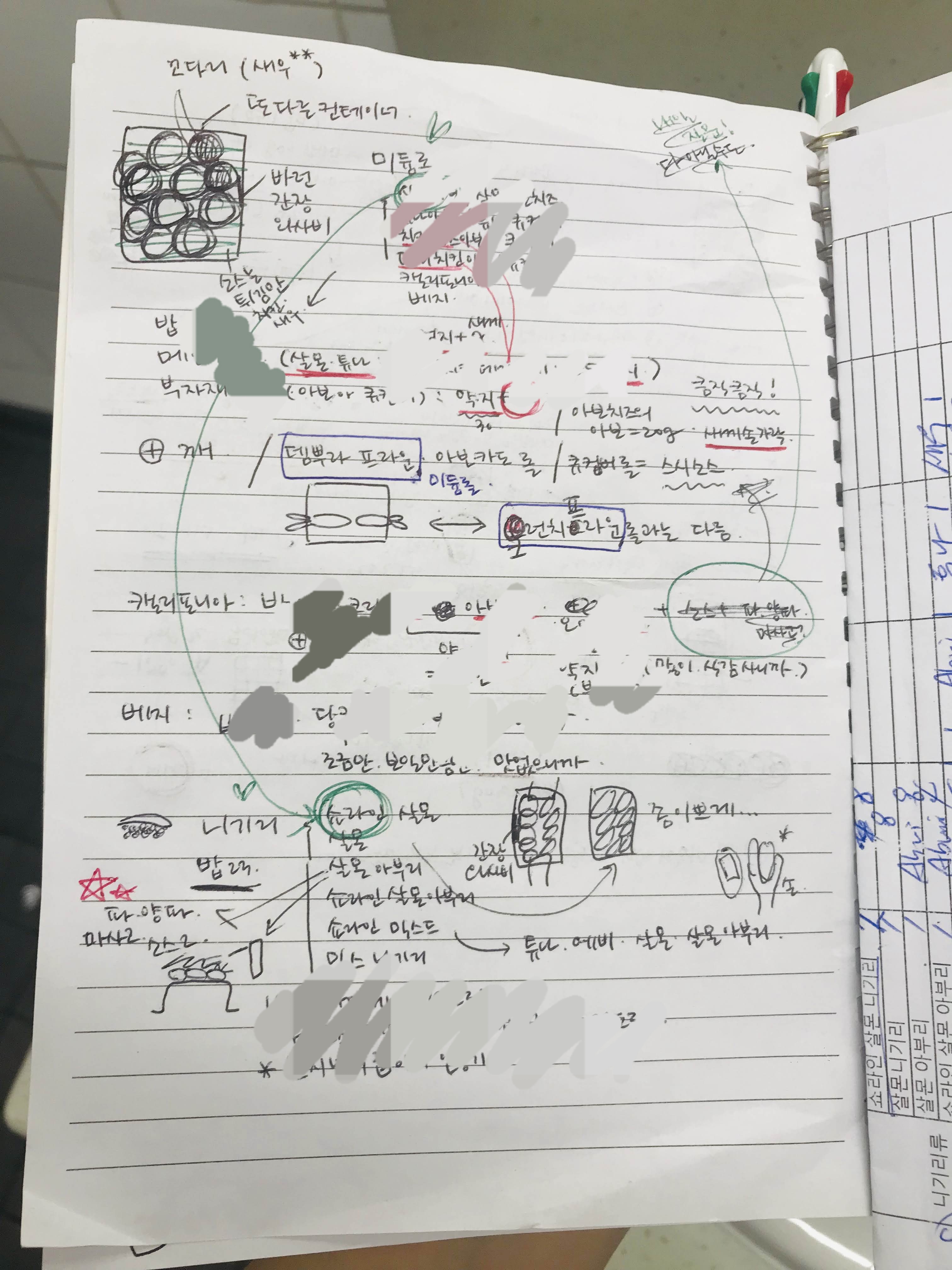

스시메이커는 요리를 많이 안해본 나에게 다소 어려운 일자리였다. - 라는 핑계를 스시메이커를 끝까지 하지 않은 이유로 대본다. 사실 요식업에서 일하는 것이 처음은 아니었지만 이전에 일했던 곳은 주먹밥집이었다. 단순히 밥을 쥐고 손님이 시킨 내용물을 담고 다시 뭉쳐서 내보내는 아주 쉬운 작업이었다. 하지만 김밥을 말듯이 해산물을 넣고 밥을 마는 작업은 조금 어려웠다. 처음부터 끝까지 가지런하게 말고 밥을 고르게 펴고 끝이 퍼지거나 너무 모이지 않게 주의해야 했다.

외우는 머리가 아주 없지는 않았고 눈썰미가 있었어서 적당한 크기로 아보카도를 자르거나 재료를 잡아 넣고 하는 것들을 못하지는 않았지만 딱 정해진 게 아니라 계속 감으로 해야하니 부담이 컸다. 나중에 그만둘 때가 되어서야 사장님이 빠르게 익히던데 아쉽다, 라고 본심을 말해주셨는데, 그 전에는 계속해서 다그치기만 하셨다. 더 빨리 만들어야 한다, 팔 수 있게 만들어야 한다, 이런 이야기를 많이 하셨다.

또 계속 여러가지 종류의 스시를 말아야 하고 밥이 떨어지면 밥도 신경써야 하고 재료가 떨어지면 재료를 신경써서 알잘딱깔센 채워넣어야 하는게 고역이었다. 한가지 일을 알아서 잘하는 것은 괜찮지만 서로 다른 종류의 일들을 알아서 필요할 때 척척하는 건 내 능력 밖의 분야 같다. 그런 식을 흔히 멀티가 되느냐, 안되느냐, 로 나누는 것 같은데 나는 멀티가 안되는 사람인 듯하다.

거기에 말다가 손님이 와서 스시와 관련해 질문을 하거나 하면 대답을 해줘야 했는데 당연히 영어로 해야했고 또 웃긴게 가끔 도둑도 있었다. 들고 우리한테 와서 찍고 계산을 하고 가져가야되는데 그냥 가져가는 사람들이 있었다. 몰라서 그냥 가져가는 경우도 있겠지만 대개는 그냥 진짜 훔쳐먹으려고 가져가는거였다. 그래서 고인물 근무자나 사장님이 가끔 잡으러 가시고 저사람 계산했냐고도 많이 서로 물어봤다.

호스텔은 위치상으로 The Espy Hostel 가 맞는데 사진이 많이 바뀐듯하다.

https://goo.gl/maps/WmawCEJQ3kBNYghQ8

The Espy Hostel · 83A Esplanade, Cairns City QLD 4870 오스트레일리아

★★★★★ · 유스호스텔

www.google.com

여전히 호스텔 앞 테이블에서 라군 수영장을 바라보며 먹는 토스트가 너무 행복했다. 좋은 집으로 들어가기 전까지 자는 곳은 좀 불편했어도 이 라군 가까운 거리와 테이블, 무료 토스트가 너무 큰 당근이었다. 이런 분위기와 호사 덕에 일을 그래도 버틴 듯하다.

그리고 울월스에서 파는 도시락 같은 메뉴를 사먹는 것도 즐거웠다. 앞서 말했듯이 외식은 인건비가 비싸 자주 못했지만 이런 마트에서 파는 도시락 같은 것들이 다 맛있어서 만족스러웠다.

가끔 그자리에서 만들어 파는 카레 같은 것도 있었다. 그러면 꼭 그걸 사먹었다. 바로 만들어서 먹는거라 떠껀했고 맛있었다. 외국에서는 그나마 카레가 가장 국물에 가까워서 카레에 대한 호감도가 높아졌다.

그걸 먹고 또 일하러 가고 또 먹고.. 일하러 가고.. 그런 생활이 한동안 반복되었다. 더 다양한 스시를 배워갔고 그럴 수록 알아야 하는 것, 외워야 하는 것들이 늘어갔다. 종류가 하도 다양해서 새로운걸 배우는게 끝이 나지를 않았다.

더 깔끔하게 말고 더 파는 제품이라고 할 수 있는 수준으로 해야한다는 말들도 부담이 됐다. 얼마나 많은 것을 더 외워야 하고 까먹었을 이전 것들을 다시 기억해야할지 알 수 없어서 더 무서웠고 걱정이 됐다. 그때는 지금보다 더, 일어나지 않은 일에 대한 걱정과 부담이 커서, 그런 면은 좀 아쉽다. 오랜 타지 생활을 통해 비로소 나를 내려놓고(?) 미래에 대한 걱정을 조금 덜게 됐는데, 그때는 아직 이러면 어떡하지, 저러면 어떡하지 하면서 전전긍긍하던 시절이었다.

그리고 확실히 일을 하니까 불행해졌다. 너무 스트레스를 받았고 그걸 해소하기 위해 더 적극적으로(?) 나를 행복하게 하는 것들을 찾았다.

아침마다 브런치 시간을 가지는 것이 그나마 낙이었다. 따사로운 햇살과 달달한 쨈. 빵. 좋은 향이 나는 커피. 푸른 수영장. 초록초록한 잔디밭. 그것이 내가 꿈꾸던 워홀, 외국생활이었다. 그러니까 사실 애초에 고되게 일을 하며 살아가는 것을 미처 생각치 못하고 간것이긴 했다.

어쨌든 시간이 필요한 일이었다. 시간이 갈수록 앞서 배웠던 롤들은 더 바르고 잘 말게 되었다. 하지만 그래도 부담이 되었다. 아마 마음가짐의 문제도 있었을 것이다. 어렵고 힘든일은 하지 않고 적당히 접시를 나르고 가끔 바다를 보며 멍을 때릴 수 있는 일자리를 상상하고 떠난 터였다. 스시를 마는 동안은 바다도 볼 수 없었고 공장에서 일하는 것과 다를 바 없이 하루종일 롤만 말아야 했다.

그러던 와중 숙소를 옮겼다. 라군 수영장과는 좀더 멀어졌지만 센트럴시티와는 가까워졌고 집이 크고 넓었다. 쉐어하우스 라서 집을 혼자쓰는 건 아니고 각방에 사람들이 하나둘 들어왔고 가끔 나가고 새로운 사람이 들어오고 했다. 그래도 호스텔보다 프라이빗 했고 침대도 좋고 화장실도 좋았다.

여러 사이트를 찾아보다가 결국은 케길에서 발견한 한국인이 집주인인 숙소였다. 워낙 맘에들어 호스텔까지 잡아가며 기다렸었다. 뒤꼍 베란다에서 바라본 풍경은 이랬다. 침실도 넓고 거실도 넓은 쉐어하우스였다. 거기서 먹을 시리얼, 커피 같은 것들을 사다놓고 커다란 테이블에 앉아 라면을 먹으니 절로 안정적인 감정이 들었다.

집주인은 이 집 말고 다른 집도 몇개 운영중이었다. 부러웠다. 근데 워홀러 중에 자기가 아예 집을 빌려 쉐어하우스를 운영하는 사람도 봤다. 학생비자를 가지고 하기도 하고. 집주인이나 이웃, 해당 부동산 중개인과 커뮤니케이션이 잘 되고 이런저런 어려움도 있겠지만 그래도 큰 노동 없이 돈을 벌 수 있는 길 같아 부러웠다.

그렇게 케언즈 워홀 후기 기간이 지나고 있었다. 후기 동안 여기서 서너개의 직업, 일자리를 전전했다. 이후에는 농장으로 옮겼다. 돌이켜보면 그래도 가장 재밌었던 기간은 이 케언즈 후기 기간이었던 것 같다. 일자리가 맞지않아 스트레스도 받고 했지만 숙소도 제일 좋았고 주변 경관도 제일 좋았다.

좀더 돈을 착실히 모아서 그린 아일랜드를 한번 다녀올걸, 하는 아쉬움도 남지만 아직 살날이 많으니 언젠가 갈수 있으리라 믿는다.

댓글