어학원을 졸업하면서 기숙사에서도 나오게 됐고 새로운 숙소가 필요했다. 좋은 숙소를 구하긴 했는데 들어가기까지 4-5일 정도 날짜가 떠서 그동안은 호스텔에 묵었다.

호스텔 생활은

불편하긴 했지만 날짜 제한이 있다보니 재밌게 느껴졌다. 호스텔 방은 친구와 같이 2인용 방을 써서 방 안에서 다른 모르는 사람과 말을 섞어야 하는 난감한 일은 없었지만 주방이나 공용구역에서는 늘 모르는 사람과 마주쳤다. 특히 호스텔은 일본인. 중국인 보다는 서양인들이 많아 처음엔 좀 당황스러웠다.

하지만 며칠 지내면서 그들 중에도 영어가 모국어가 아닌 이들도 있고 또 다들 낯설어 하는 건 마찬가지여서 서로 배려하며 잘 지낼 수 있었다.

시티에서 사는 건 상상했던만큼 즐거운 일이었다. 라군 근처 잔디밭에는 가끔 장이 열렸다. 화려한 무늬의 비치웨어나 라탄 용품을 팔았다. 필요하지는 않았지만 아이쇼핑은 언제나 즐거웠다.

맛있는 레스토랑도 많았다. 기본적으로 레스토랑에서는 다 커피와 브런치를 팔았고 피자와 파스타도 있었다. 귀여운 입간판이 즐비했다. 인건비가 센 곳이라 외식비가 비싸서 자주 먹지는 못했지만 보는 것만으로도 즐거웠고 어찌됐건 선택지가 늘어 숨통이 트였다.

호스텔 공용공간 중에는 수영장과 그 옆 빈백에 누워 쉴 수 있는 공간도 있었다. 가끔 그곳에 앉거나 누워 쉬었고 배낭여행자가 된 것 같은 기분을 누렸다. 실제로 그곳에는 많은 배낭여행자들이 있었고 가끔 그들의 얘기를 엿듣거나 그들과 얘기를 하면서 새로운 세상을 알아갔다.

수영장은 굳이 이용하지는 않았다. 호스텔 바로 앞에 시에서 운영하는 무료 수영장 라군이 있었고 야외였고 오션뷰였다. 그곳 물이 유달리 찼지만 햇빛이 따사로웠고 잔디밭이 아름다웠고 열대어 모양의 조형물도 귀여웠다. 분위기는 종일 사랑스러웠고 지상낙원 같았다.

위에서 말한 것처럼 식사를 밖에서만 하기에는 가격이 만만치 않았으므로 이후 쉐어하우스에 들어갔을 때는 주로 밥을 해먹었는데 호스텔에서는 밥하기도 마땅치 않아 라면도 많이 먹었다. 라면을 싫어하지 않아서 오히려 즐거웠다. 어학원 밥도 그렇고 레스토랑 밥도 다 양식이다 보니 한식이 그리웠는데 라면으로 충족할 수 있었다.

라면만 먹을 수는 없어서 콜스, 울월스 같은 마트에서 데워먹는 인스턴트 피자도 사먹었다. 영 맛이 없지는 않았다. 이런걸 먹을 때는 진짜 이곳에서 사는 사람이 된 것 같아 외국 생활을 하는 느낌이 들었다. 이런건 한 5천원돈도 안하면서 의외로 치즈나 다진고기가 많이 들어가있어 배를 그득히 채워줬다.

먹고 라군 잔디밭에 누워 여유롭게 시간을 보내고 햇빛을 받기도 하고 저녁에는 밤산책도 했다. 시티에서 밤을 보낸 적은 처음 도착해서 몇일 정도. 그때는 아직 시티를 잘 모를 때라 밤에 나가기 두려운 마음도 있었고 잘 돌아다니지 못했다. 어학원을 다닐 때에는 막차를 타고 어학원으로 돌아가야 해서 영 늦게까지 즐길 수가 없었다.

이제는 막차 시간 신경쓰지 않고 느긋하게 밤 산책이 가능해진 것이다. 걸으면서 못봤던 놀이터와 거기서 펠리컨, 게 모양의 귀여운 조형물도 봤다. 밤바다는 아름다웠고 아마도 생업을 하는 배들의 불빛이 반짝였다.

이런 것들을 즐기면서도 계속 레쥬메를 돌리러 다녔다. 일을 구해야 했으므로. 그러다 주말에는 시티에 온 어학원 친구들과 같이 밥먹고 아이스크림을 먹기도 했다. 먹으러 가서도 다 레쥬메를 냈다. 가능하다면 아이스크림 가게나 작은 카페에서 일하고 싶었다. 테이크아웃만 가능한 그런 곳에서.

시티 곳곳을 돌아다니다 발견한 젤라또 가게 아이스크림은 정말 맛있었다. 친구들과 레쥬메는 잠시 접고 한컵씩 시켜먹었다. 직업이 안구해지는데도 참 해맑았었다. 어떻게든 되겠지 하는 생각을 했던 것 같다. 한국에서 종종 받고있던 디자인 외주 덕이었을 수도 있다.

어쨌든 그냥 그곳에서 지내는게 좋았고 일에는 큰 욕심이 없었다. 되려 일은 빨리 하고싶지 않은 마음도 있었다. 어차피 해야하니 좀더 이곳에서 여행자 같은 삶을 즐기다 해도 좋지 않나 생각했다.

친구들이랑 아이르크림을 먹은 뒤 밥도 먹었다. 케언즈에는 한식집, 일식집이 꽤 있었다. 양식집에서는 국물이 거의 없었으므로 국물 파인 나는 한식집이나 적어도 일식집을 선호했다. 여기는 대만 음식점이었나. 아무튼 국물이 나오는 아시아 음식점이 내 숨쉴 구멍이었다.

그렇다고 호스텔에서의 밥이 마냥 싫었던 건 아니다. 라면. 피자. 아시아 음식을 적절히 섞어먹은 탓에 호스텔에 기본 비치된 토스트. 씨리얼도 종종 질리지 않고 먹었다. 특히 라군이 보이는 호스텔 앞 테이블에서 먹는 토스트는 분위기가 너무 좋았다. 공용 테이블이고 길거리인데 뷰는 일류 레스토랑이었다. 여기서 브런치로 토스트도 먹고 책도 읽곤 했다.

책은 케언즈 도서관에 등록해 빌렸다. 외국인도 등록하고 책을 빌릴 수 있었다. 영어공부 겸 청소년 도서를 빌려 읽었다. 열정이 있던 시기였다. 😂

호

도서관에 가는 행위는 한국에서도 좋아하는 행위이고 독서는, 특히 더 좋아하는 행위라서 도서관을 등록하고 책을 빌리고 책을 들고 라군 수영장 옆 잔디밭이나 테이블에서 책을 읽는게 다 너무 좋았다.

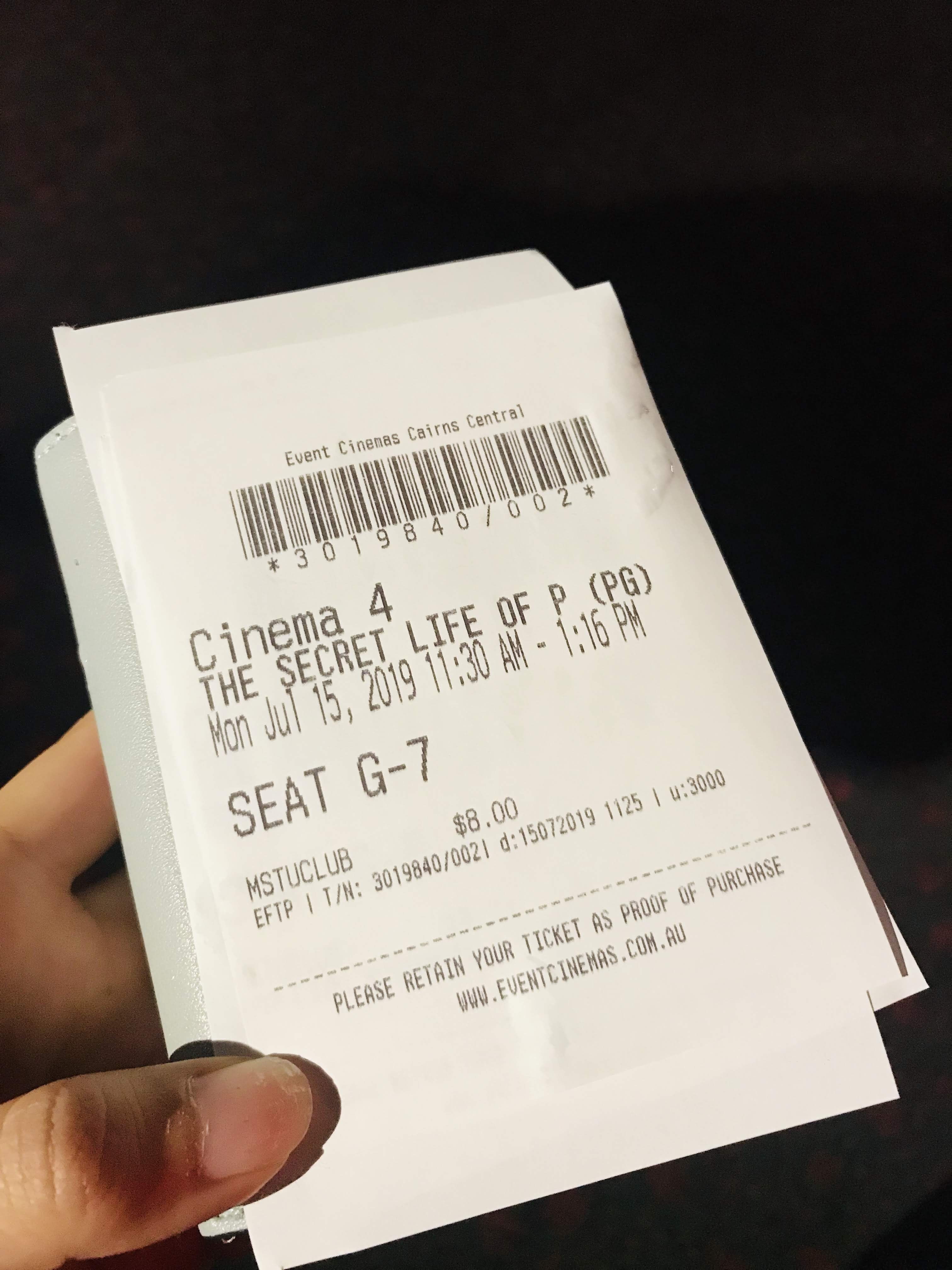

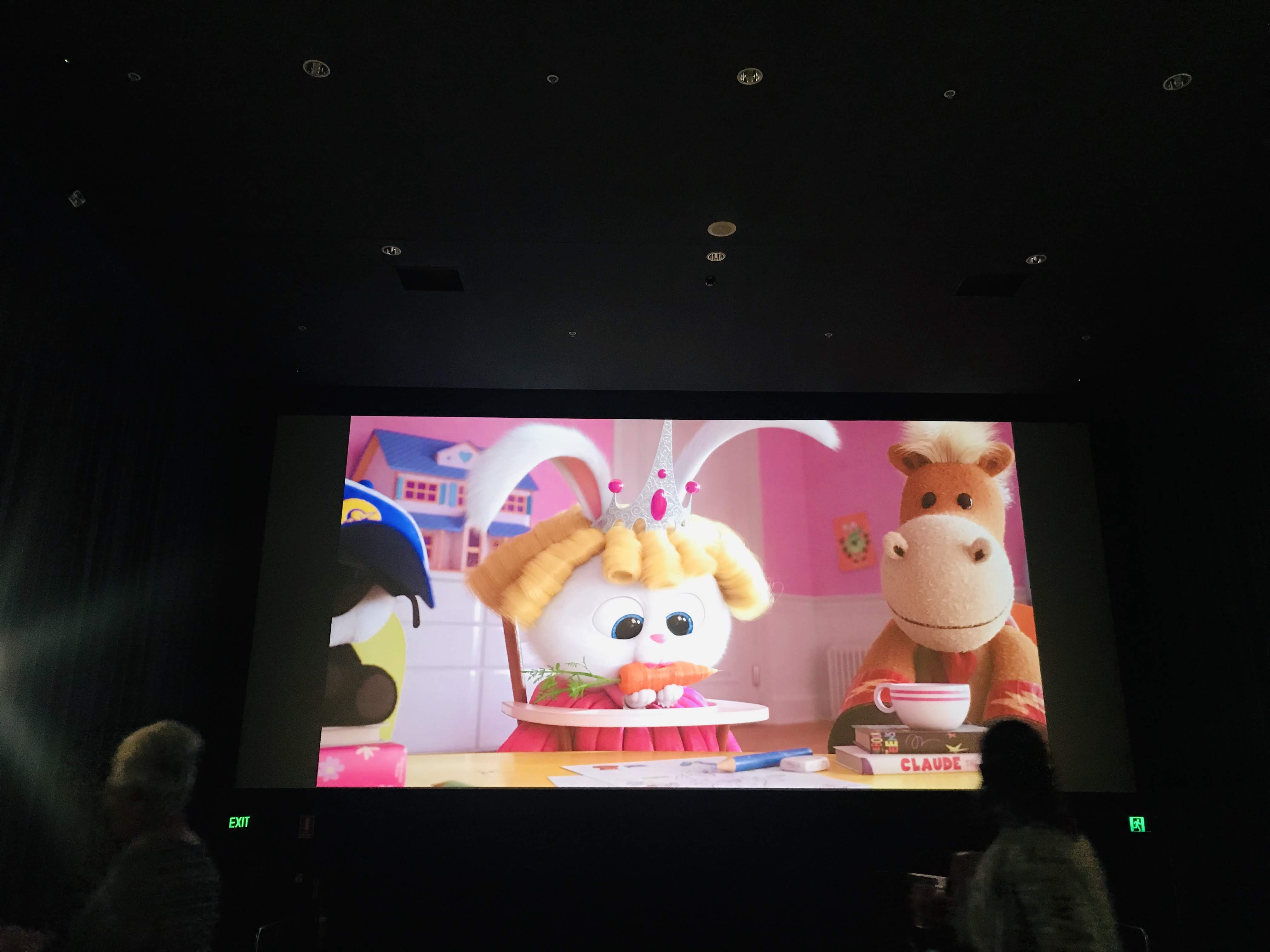

영화도 또 봤다. 마이펫의 이중생활 이었는데 애니메이션이라 이번엔 좀 괜찮았다. 돌이켜보니 이 시점에 일자리를 구하는 게 시급하긴 했지만 그렇다고 거기에만 목메고 호주 케언즈를 즐기는 데에 소홀히지 않았다. 그래서 비록 돈을 많이 벌고 오는 워홀은 아니었지만 실패했다고 생각이 들지 않는게 10여개월동안 호주 여행을 했다고 해도 무방할 만큼 그곳 생활을 꽤 잘 즐겼기 때문인 듯하다.

그리고 첫 일지리도 구했다. 울월스 유명 체인 스시코너 스시이즈의 스시메이커 잡이었다. 케언즈로 가는 길이라는 (이하 케길) 다음 카페에서 구한 잡이었다.

한국인 사장 가게에는 가지 말라는 말을 많이 들었지만 그래도 내가 만난 한국인 사장들은 다 어른다운 어른들이었어서 다행히 무난한 경험을 할 수 있었다. 스시이즈는 체인점이라 사장님은 몇개 지점을 운영중이었다. 나는 케언즈에서 몇달 일을 배우고 지역이동을 해서 다른 지역에서 남은 워홀 기간동안 일을 하는 것으로 계약을 했다. 일을 배우는 기간 동안 못하면 잘릴 수도 있었고 나도 맞지 않으면 하지 않겠다고 할 수 있다는 계약이었다. 잘릴 위험은 있었지만 일방적이지 않았고 서로 알아갈 시간이 필요하니 그런류를 위한 조치라고 충분한 설명도 들었다.

만들어야하는 스시의 종류가 많고 준비해야하는 프렙 거리들이 많아 어려웠지만 일이 돌아가는 방식이 나름 체계적이고 합리적이라 사진까지 찍어가고 각 재료 손질. 스시 만들때 들어가는 양 들을 열심히 외웠다. 그래서 어떻게 됐는지는 다음 글에 이어서 써보겠다.

호주에서 해본 잡 종류는 6개. 면접은 보고 떨어진 2개까지 치면 8개. 이 잡 종류는 각기 다른 글에 자세히 정리해보려 한다. 결론적으로 서비스직이 잘 맞지 않았는데 이런 점도 분명히 생각해보고 고민해보고 워홀에 가기를 추천한다. 보통 가면 카페. 레스토랑 일을 많이 해보게 되는데 다른 것들도 거의 이런 서비스직이라서 맞지 않으면 일하기 힘들 수도 있기 때문이다.

댓글